Беги, Серёга, беги!

22 февраля, 2018

АВТОР: Андрей Рудалёв

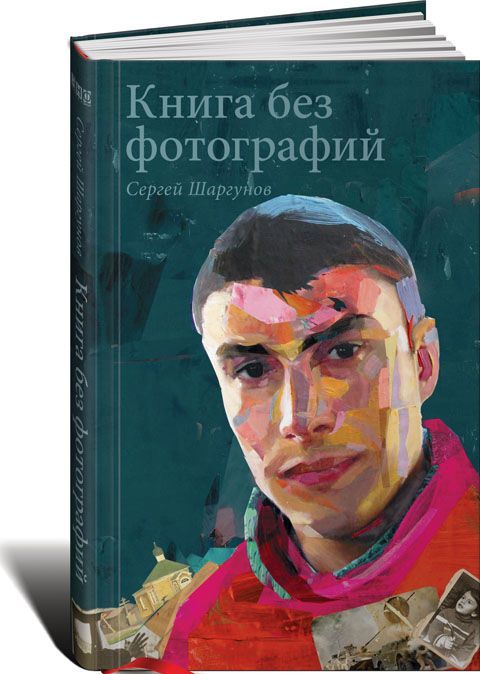

«Ранние мемуары» — так называет свою «Книгу без фотографий» сам Сергей Шаргунов. Она о «свойствах памяти».

Основной упрек, который предъявляется Шаргунову, на поверхности: во многих своих книгах он сам выступает в качестве героя. Отсюда упреки в нарциссизме, топтании на месте, комплиментарности по отношению к себе. Они типичны и поверхностны.

Собственно, аналогичные замечания щедро делались и Захару Прилепину. Что он вещает чуть ли не из каждого утюга. В свое время многие критики даже начали заявлять, что, изложив свой военный, нбп-шный пацанский опыт, он полностью иссяк. Но потом вышла «Черная обезьяна», а затем и «Обитель». И критикам искать новые глубокомысленные формулы.

Со схожими «Севастопольскими рассказами», «Детством. Отрочеством. Юностью» вошли в литературу многие, заявившие о себе «нулевые» годы. Илья Кочергин, Дмитрий Новиков, Роман Сенчин, Герман Садулаев. Свой уникальный жизненный опыт они препарировали на бумаге, чтобы выйти на понимание нерва современной жизни, на обобщения. Без этого невозможно было приблизиться к пониманию совершенно нового времени, новых реалий, обрушившихся на страну.

Нужно было тренировать органы чувств, становиться чутким к происходящему.

Добавим, что в шаргуновской «Книге без фотографий» Захар Прилепин иную позицию автора по отношению к своему герою:

«В этом тексте автор-рассказчик отошел на полшага от своего персонажа. Если в «Малыше…» этой дистанции не было, а в «Птичьем гриппе» она была задумана, но не прочувствовалась, то тут автор смотрит на героя (Шаргунов на себя) со стороны, с некоторым, конечно, пристрастием, но спокойно, спокойно. И эта созерцательность, это спокойствие передаются читателю. Никакого привкуса инфантилизма!»

Еще в своих ранних колонках Сергей писал, что «русский язык построен на мелодии простора» («Левый поворот летней дороги»), в тоже время он сетовал, что «пропала литература про путешествия» («Цветущая всемирная отзывчивость»).

В какой-то мере его «Книга без фотографий» и явилась восполнением этого пробела, ведь «русскому литератору (целое десятилетие валявшемуся под столом) путешествия прописаны медициной. Надо мерить мир шагами. В изумлении перед цветущей сложностью, в чем и состоит всемирная отзывчивость» («Цветущая всемирная отзывчивость»).

В последнее же время литератор крайне локализовал свое пространство, замкнулся на себе и перестал чувствовать не только пространство, но и время. Сергей же призвал к реализации гоголевского рецепта о необходимости проездиться по России, узнать ее. Отмерить своими шагами, ведь без этих шагов и писать не может состояться.

Сергей, сам не хранящий фотографии, представляет фотоальбом, в котором сочетается фатализм со свободой волей. Вот, например, краткосрочное бабье лето в большой политике. Путешествие в политику и фото поражения засняла машина с мигалкой и кряканьем, с начинкой из «горячего кусочка власти». После была фотография печати одиночества на холодной стали лопаты дворника, которым автор стал на неделю.

За эту краткость надо попробовать сделать максимально возможное, ведь все это происходит перед лицом смерти, и завтра, когда наступит пронизывающий холод, вполне можно погибнуть. Когда появляется шанс, следует максимально проявить свою волю. Постараться запечатлеть себя на снимке, который войдет в «фотоальбом своей жизни, торопливо и безжалостно пролистываемый». Проявить себя — позировать перед фотокамерой вечности. Ведь, так или иначе, от тебя остается один снимок в фотогалерее на кладбище с лицом, верящим в бессмертие, и любая твоя фотография может попасть туда.

Сергей пишет о тайне фотографии, о ее многослойности, не явленных на поверхности смыслах, сокрытых значениях. По ним можно не только определить недуг, но и прошлое с будущим. Она — элемент магического действа. Фотография мистический документ человека, проявление глубинного. Это окно в неизведанное. Их, как книги, следует научиться читать и понимать.

Фотографии в последнее время все больше становятся мусором, поэтому он обращается к фотографическим снимкам, запечатленным в сознании, в памяти. Рано или поздно они объективируется в снимке и тогда произойдет понимание главной тайны. Перед самой ослепляющей вспышкой смерти, которая зафиксирует самый последний кадр.

Кадр может быть не только многослоен и таить сокровенное, но и состоять из бесконечного числа точек, в которых также таится разгадка его, разгадка единства, сложенного из многочисленных частностей. В поэме «Малыш наказан»:

«Шелестит легкокрылая газета — тексты, буковки, моя фотография, состоящих из мелких точек, образующих картинку, мир неопасных насекомых. Прошлогодняя газета».

В «Книге без фотографий» Сергей рассказывает о своей двойственности.

Советское в его семье было запретным (выброшенный в мусоропровод подаренный красный флажок, когда ему было шесть), поэтому его притягивало. Было влечение и к антисоветскому. Это и избавило его в дальнейшем от односторонности, от приверженности догматизму, пониманию пестроты, сложности жизни, которую не загнать в ту или иную нарядную формулу. Он всегда сам по себе, видит и то и другое и при этом выбирает свой путь. Возможно, это наследственное, этим он в деда – Ивана Ивановича, который был офицером, коммунистом, но при этом «чтил Бога».

Когда все вокруг решили поквитаться с прошлым, вплоть до проявления неистовой злобы и агрессии, Сергей не поддавался общего потоку, общей истерической эмоции. Так было в последнюю осень страны, когда одноклассники стали глумиться над портретом Ленина. Автору-герою «стало не по себе», он освободил этот портрет от расстрела плевками и выбросил в окно. Этот символ также очень значимый: изрисованная до неузнаваемости фотография некогда почитаемого вождя с пририсованными рогами, клыками, выколотыми глазами, планировал из школьного окна, и «вместе с ним ветер уносил мертвую листву». Таким была последняя осень советской страны. Ее развенчанные-оскверненные символы подхватывала стихия, в которой уже не было ничего рационального. Несла, кружила в вихре, чтобы отправить в небытие.

Благостное безумие наблюдал в гимназии, в которую перешел после краха СССР.

Если до этого бывшие пионеры глумились над портретом Ильича, то теперь на смену пришел Иисус, о котором одноклассники бодро с фальшивым пафосом отвечали у школьной доски. День в гимназии завершался не линейками, политинформацией, а молебном. Священник здесь учил, что «страшно обидеть брата своего». А после уроков без всякого повода семеро школьников, недавно рассказывающих урок об Иисусе, начали расстреливать снежками героя-автора. «Вы все врали!», «Я же брат ваш! Вы Христа бьете!» — кричал им Сергей.

С этим криком, обличающим ложь, Сергей идет по своей жизни.

Аналогия этой истории с сюжетом о портрете Ленина — прозрачная, в ней отражены исторические качели XX века в России. Как оказалось легко крушить вчерашние ценности.

Следствием нежелания плыть в общем течении становится одиночество. Оно для автора рифмуется с возгласом-пустышкой «ОК», с которым его сокурсники в МГУ шли по жизни и «ликовали навстречу времени». Это общее настроение вызывает параллели в повязыванием пионерских галстуков.

«Вероятно, им радость доставляло стрелять в свое унылое вынужденное настоящее», — заключает эту историю о фальши и снежках автор. Вся энергий сверстников с их «ОК» бессмысленно рассыпалась снежком.

Альтернатива пустынному и механическому «ОК» в действенном и энергичном «Ура!» Инерции инфантилизма, потерянности — движение, бег, знание цели и системы ценностей. То есть в какой-то мере повторение уже на другом уровне осмысления всего того, что было прописано в шаргуновской повести-вспышке «Ура!»

Себя нужно подготовить к состоянию бега. «Утро — пробежка». В «Манифесте футуризма» Филиппо Маринетти предлагал воспеть в том числе «бег гонщика». Бег ориентирован на будущее, он его собирает из мельчайших точек, вспышек.

Бег — это и атака, и отступление, каким было бегство от большого чиновника, принуждающего сняться с выборов.

Бег в прямой зависимости от количества кадров, которые оставляет жизнь:

«Чем стремительнее мы бежим — тем щедрее нас осыпают вспышками».

Это сам стиль походки Сергея — широкой, пружинистой.

При беге усиливается ветер, который равен для автора бунту. Ветер бунтует, ветер нашептывает будущее, перспективы. Глава в книге так и называется «Бунт на бегу». Она и повествует о том, как он «мутил бунт», устраивал свой бег.

Политика — метель — концентрированный ветер, к которому примешивается снег и холод. В этой метели можно потеряться и потерять себя. Кстати, у его любимого Валентина Катаева ветер становится главным образом в романе «Время, вперед!»

Сама книга — набор спринтерских забегов автора, бросков. Он не может оставаться на месте, потому что бег — его сущность, его жизнь. Его движение связано с правдоискательством, с поиском настоящего:

«Хотел узнать что-то важное, чтобы жить дальше».

Этот бег вполне вкладывается в парадигму судьбы, он связан с поиском правильных предположенных решений. Ведь еще совершенно неизвестно, что это: движение вперед или бег по кругу…

В тоже время — это испытание судьбы с отголосками печоринского фатализма. Так автор-герой летел в Киргизию, на революцию с твердым знанием: «нужен — не убьют» (такое же знание сопровождало в самые сложные моменты жизни и Катаева). Уверенность была, возможно, в силу единородности стихий, ведь там победила революция, а она — тоже ветер.

Судьбу Шаргунов не только испытывает, но и доверяется ей, говорит о приступах фатализма, особенно, когда был исторгнут из политики, когда увидел свой фотоснимок на листе дворницкой лопаты. Там он мог бы и остаться навсегда, если бы не побежал дальше.

Отдав жизнь в «распоряжение невидимым силам», он поехал в Чечню, где также был шанс «пасть под автоматной очередью за стеной Кавказа». Здесь у него отобрали флешку с фотографиями, а могли забрать жизнь.

«Мне казалось, что я один-оденешенек и что могу сейчас читать будущее» — это ощущение возникло ночью в революционной Киргизии, в окружении темноты, гор и звезд. Раскрылась та самая книга, по которой он «читал будущее без сожалений и интереса, как будто все, что могло уже состоялось».

Фотоальбом уже наполнен, и ты его только листаешь, всматриваясь в свои новые отражения.

Схожее ощущение есть в прилепинской книге «Семь жизней». В ней он пишет, что у человека есть незримый дом между землей и небом, в котором «живёт твоя судьба — не то, чтоб являющая себя тебя нынешнего, — а весь ты сразу: прошлый и будущий, задуманный и свершившийся» («Первое кладбище»). По крайней мере, так иногда кажется.

«Каков ты с первого своего взгляда, таким и будешь, пока не закроешь глаза в последний раз», — вспоминает в повести «Вась-Вась» Сергей Шаргунов мысль при первом взгляде на сына во время выписки из роддома. Фотокарточка. Остановить мгновенье…

Собственно, весь бег нацелен на чтение будущего, но когда возможность предоставляется, интерес пропадает, оно перестает быть заманчивым и притягательным: «Через час, например, я буду на волосок от смерти и все же спасусь, а однажды не спасусь». С другой стороны, бег — почерк, написание этого будущего, которое на самом деле многовариативно. Тот же лист лопаты дворника — чем не судьба.

Фотографии выстраивают план, карту жизни, вот почему по ним и можно прочесть судьбу, увидеть ее отсветы, знамения.

«Я хочу разгадать план, задание своей жизни», — пишет Сергей в главе «Воскресенки». С этим разгадыванием связан и поход в политику из литературы. И шепот ветра, призывающего идти в литературу. И поиск правды, и поездки по стране.

Пристальное внимание ко всему, откровение о тебе может раскрыться и в случайном, в мимолетной встрече, взгляде, детали, ведь все это не случайно, все — карта:

«Все мне кажется, что простой и случайный человек может что-то очень важное открыть. Все время кажется: вот-вот подует ветер, перелистнет страницу — и откроется новый разворот — ошеломит яркостью кадров».

Эта перспектива — покров тайны, который может приоткрыть или знание, нашептанное ветром. Ведь, когда ты бежишь, он только усиливается, он чувствует тебя своим. Ты становишься с ним одним.

Чтобы найти ответ на вопрос «как дальше жить», анализируешь прошлое: были ошибки или все было правильно и честно, и «невидимые фотографии» в перспективе сложатся в цельную картинку. Фотография состоит из многочисленных точек. Жизнь из кадров, из вспышек, и чем она активнее, чем ближе к формуле «Утро — пробежка», тем их больше.

Оглянулся назад и бежишь дальше. Все делал правильно:

«Давний детский контраст — попович среди пионеров — был правильным. И моя внезапная тоска по советскому среди налетевшего пьяного времени — правильной была. И поход был верным в литературу…».

И женитьба, и уход в политику, и проигрыш, и путешествия, в том числе на войну, и одиночество… Ведь «этот мой альбом с невидимыми фотографиями важен кому-то невидимому».

Книга завершается посещением деревенского кладбища, где «последний крестьянин» Володька становится проводником. Его встречал Сергей, когда гостил у Прилепина на Керженце в 2009 году. Володька вел по погосту, будто «листал передо мной альбом мертвецов». У каждого из них был свой последний кадр: кого-то придавило дерево, кто-то стал утопленником, кто-то, как дед-«клоун» в трусах из красного флага, плясал. Люди так и остались в этих кадрах, запечатленных в памяти.

Глава «Над трупами ровесников» предпоследняя в повести «Ура!» Перечисляя смерти своих знакомых, Сергей пишет:

«Сводят меня с ума темные могильные тайны. Кости в земле — как они там? — мучат меня не меньше, чем астронома звезды в небе».

Могила связана с тайной, загадкой. Темнота. Она пугает и привлекает. Это всегда вопрос: «где я? что со мной?» («Как меня зовут?»).

Рецепт «последнего крестьянина» на вопрос «как жить-то?» был в стиле повести «Ура!»: «Мышцу качай! Отжимайся. Бегай…» Все это «дня начала». Нужно быть готовым к бегу, как только он прекратится, будет снят твой последний снимок, который зафиксирует тебя неподвижно.

Обретай собственную волю, «напрягай мышцы, сам себя завоевывай» — постулировал герой повести «Ура!» Иначе сам будешь завоеван и порабощен, будешь жить не своей, а чужой жизнью.

Угадывание плана жизни — это хорошо. Но он ничто без твоей натренированной мышцы. Поэтому беги, Серёга, беги!